Perché un pannolino vale più di un film?

C’è una domanda a cui, per quanto mi sforzi, non riesco a dare una risposta.

Perché se uno vuole acquistare sul web qualsiasi prodotto materiale – dai formaggini ai pannolini – trova normale che questi abbiamo un prezzo e che per poterne disporre bisogna sostenere un costo, mentre di fronte a prodotti cosiddetti immateriali – un film, un brano musicale, un articolo, un testo – molti pretendono che siano disponibili gratuitamente? Forse che il lavoro di un produttore di pannolini vale di più di quello di chi realizza un film o di chi scrive una canzone?

Misteri della Rete.

Fatto sta che sia a livello europeo che a livello italiano un fronte ampio che va dai post-comunisti ai neo-sovranisti urla compatto contro la legge che tutela il diritto d’autore, in difesa di quella che loro chiamano la libertà della Rete. Che è poi la liberta di alcuni colossi del web di rubacchiare contenuti prodotti da altri e di metterli a disposizione drenando pubblicità da capogiro e pagando tasse in misura ridicola. Ma sanno i paladini della libertà che i loro amati Google e Facebook hanno fatturato in Italia nell’ultimo anno 2 miliardi di euro, accaparrandosi il 90% delle risorse pubblicitarie, dando lavoro a un numero ridicolo di persone (poche decine) e pagando meno tasse di una piccola impresa mobiliera della Brianza?

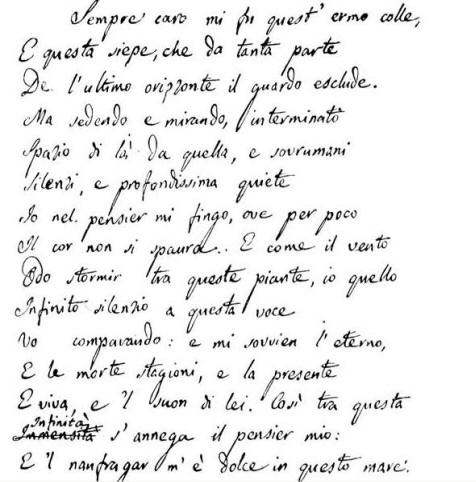

Ci sono voluti secoli per arrivare a tutelare il diritto d’autore. Per vedere riconosciuto il valore del lavoro intellettuale e creativo. Per far sì che le professioni creative non fossero più solo appannaggio di rentier con alle spalle famiglie aristocratiche. Ci sono voluti secoli per capire che il riconoscimento economico del diritto d’autore, nel momento in cui questo diventa di massa, è una delle poche vie di cui il singolo individuo dispone per sfuggire davvero alla schiavitù del lavoro salariato. Ora tutto ciò rischia di essere cancellato da coloro che con la scusa della libertà della Rete in realtà diventano le guardie del corpo dell’algoritmocrazia. E allora bisogna dirlo forte e chiaro che nella battaglia europea per la difesa del diritto d’autore passa non solo l’affermazione di un principio, ma anche il futuro dell’industria culturale e dei nostri attrezzi per fantasticare.

Se si perde quella battaglia, il rischio è che di qui a poco non ci siano più film, musiche e testi che non siano quelli voluti e approvati dai detentori delle infrastrutture tecnologiche di circuitazione di contenuti rubati. C’è il rischio che il regista o il musicista o lo sceneggiatore non siano più professioni retribuite ma attività dopolavoristiche e dilettantesche. Oppure attività da cortigiani disposti a produrre ciò che i nuovi Padroni vogliono si produca. E’ questo che volete? Questo che vogliamo? Questo il futuro che ci attende? La battaglia di settembre sul copyright è una battaglia decisiva. Non solo per noi, ma anche per quelli che verranno dopo di noi.

Gianni Canova